以犀利之笔唤起民众 以赤诚之心报效祖国

中华职校模拟政协学生社团赴韬奋纪念馆参观

3月25日,政青春·中华职业学校模拟政协学生社团在校团委书记吕娟老师的带领下,开展了一场别开生面的实践研学活动——赴韬奋纪念馆参观学习,追寻先辈足迹,汲取精神力量。

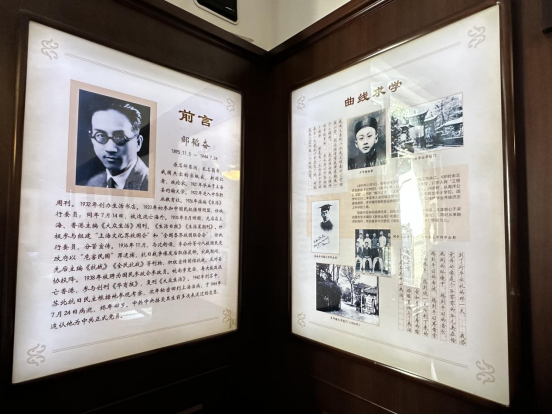

邹韬奋先生是伟大的爱国者、著名的政治家、出版家和新闻记者,是中华职业学校的杰出校友,他与黄炎培同为南洋公学校友,而黄炎培又是邹韬奋的学长和人生伯乐。

1912年,邹韬奋在上海南洋公学附小接受新式教育。1919年9月,从南洋公学电机工程科破格考入上海圣约翰大学文科三年级。1921年7月,邹韬奋从圣约翰大学毕业,获文学学士学位,先后进入中华职业教育社发起人之一穆藕初创办的厚生纱厂和上海纱布交易所担任英文秘书。

1922年6月,邹韬奋进入中华职业教育社任编辑股主任。1923年,受中华职业学校首任校长顾树森的聘请,邹韬奋兼任中华职业学校英文教师兼英文教务主任,一直到他接任《生活》周刊主编后于1927年初离任。

韬奋先生一生的大部分时间是在上海度过的,他在上海从一个爱国主义、民主主义者走上了共产主义的道路,上海是他学习、生活、战斗和长眠的地方。位于本市重庆南路万宜坊54号的韬奋故居是韬奋一家在上海居住时间最长的一处住所(1930年—1936年),室内按照原物原貌陈列,保持着20世纪30年代的真实生活场景。韬奋纪念馆是以邹韬奋故居为基础、以韬奋生平和精神为核心内容的人物性纪念馆,也是黄浦区“一厅三馆”职教红色文化资源之一。

在邹韬奋纪念馆的环形展廊、玻璃展柜中,1935年《大众生活》创刊号的铅字排版与 2025年数字新闻平台的界面投影重叠,仿佛两个时代的新闻人正隔着百年光阴交换笔杆。二楼卧室陈列着韬奋最后遗著《患难余生记》的手稿,泛黄的稿纸上,修改痕迹与水渍晕染交织。讲解员动情地说:“这是邹韬奋在病榻上用颤抖的手写成的。”床头的铜质眼镜与钢笔,依然保持着主人离去时的姿态,仿佛下一秒就会被握起,续写“以笔为武器”的檄文。这种具象化的历史场景,让“铁肩担道义”的新闻理想不再是空洞的口号,而是可感知的精神遗产,深深触动着每一位学子的心灵。

在中华民族内忧外患的艰难日子里,韬奋创办或主编的刊物,都以犀利笔触针砭时弊,以赤诚之心传递真相。他坚持“真话是舆论的灵魂”,在《生活》周刊开辟“读者信箱”,与民众直接对话,将刊物办成“人民的耳目喉舌”,传播进步思想,成为抗战时期重要的文化堡垒。他以笔为武器,以报刊为阵地,在民族危亡的关键时刻,用文字唤醒民众、鼓舞斗志,启迪和激励无数读者走上光明之路,被誉为“新闻界的鲁迅”。

历史不是凝固的标本,而是流动的基因。在数字时代,“文字要像匕首般锋利”的战斗性转化为对信息真实性的坚守。面对网络空间的虚假新闻与流量至上,韬奋精神时刻提醒我们:真正的传播力源自对真相的敬畏。

此次“行走的思政课”活动,将思政教育与社会实践紧密结合,既让中华职校学生深入了解杰出校友邹韬奋先生的生平事迹和崇高精神,更激励他们在新时代肩负起传播真理、弘扬正气的责任使命。

供稿:团委

初审:文宣处

终审:党总支